セルフモニタリングとは何か?

セルフモニタリングとは、自分で自分の状態を観察・観測することです。

双極性障害において、自分で自分の状態を主観的のみならず、出来る限り客観的に把握することは重要な事になってきます。

それは、車を運転している人が、タコメーターを見て現在どれくらいの速度で走っているのかを把握することに似ています。

もし車にタコメーターが付いていなければ、速度が出過ぎて事故を起こすかもしれません。タコメーターの付いていない車では、速度は周囲の車や背景との比較や、肌感覚でしか予測することが出来ません。

双極性障害の躁状態においては、このタコメーターの役割をする人間の脳の部分が、一時的に機能しなくなるといっても過言ではありません。

タコメーターが正常に機能しなければ、ブレーキを踏むタイミングも遅れてしまいます。。。

だから、躁状態の渦中にある人は、自分の行動がやり過ぎなのかどうか、疲れているのかどうか、自分ではよく分からなくなります。

しかし、周囲の人から見ればそれは一目瞭然です。車の外にいる人は、速度が出すぎているかどうかをタコメーターでみるまでもなく理解することが出来るからです。

セルフモニタリングの方法

では、どのようにセルフモニタリングをすればいいのでしょうか?

↑

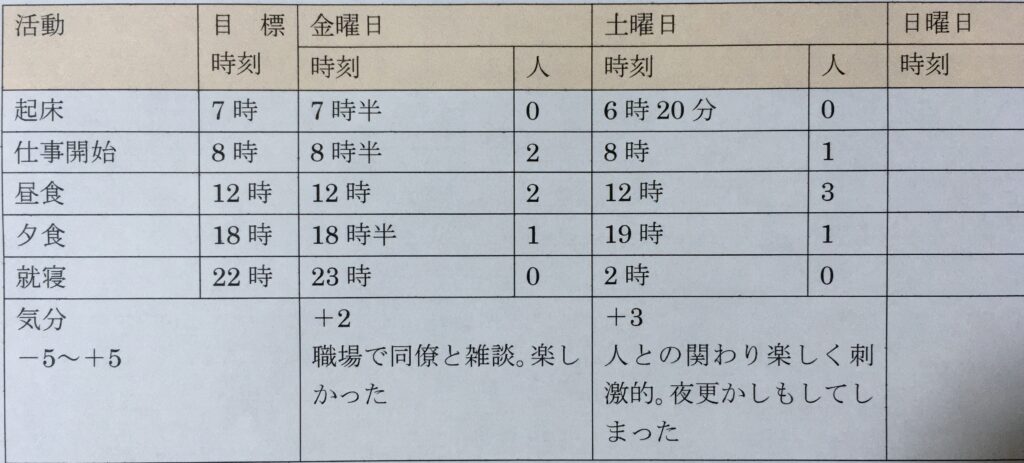

この画像に示されているような表のことを「ソーシャル・リズム・メトリック(SRM)」と言います。

この画像の例は単純化したものですが、イメージとしては大体このようなものです。

私は、実際のカウンセリングの中においては、双極性障害の方1人1人に対してオーダーメイドで、その人に適したSRMを作るようにしています。

SRMの使い方は以下の通りです

①人との関わりが生じる可能性のある、一日の大まかな活動をピックアップする

②それぞれの活動を始める目標の時間を決める

③日記のように、実際には何時にその活動をしたのか、時刻を記入する

④その活動をしていた時、「人の刺激の程度」がどのくらいだったのかを記入する。

0=自分一人 1=他の人がただそこにいただけだった

2=他者との積極的な関わりがあった 3=他者との関わりが刺激的だった

⑤最後に、気分を記入します。気分は、0がニュートラルです。-2~+2も、ニュートラルの内と捉えて良いでしょう。しかし、-2より下回ったら、ややうつ傾向にあり、その逆に+2より上回ったら躁傾向にある。。。このように、基準を決めておくことが重要です。

なぜ人との関わりのある活動をピックアップするのか?

答えは単純です。

双極性障害の人の躁転(うつ状態あるいはニュートラルの状態から、躁状態に転じること)のきっかけとして、人との関わりという刺激がその大半を占めるからです。

また、それは単にきっかけであるだけではなく、自分が今どの状態にいるのか、ということの指標にもなっています。

つまり、

①人と話したことがきっかけでスイッチが入り、徐々に躁状態に転じていく。

②人と話している時点で既に、躁状態であり、普段の自分では言わないようなことも平気で言っていた。

↑

このような2つのポイントに気が付くためにも、どのような活動をしていて、どの時点で人と会って、どの程度の接触をしたのかを記録する必要があるのです。

この記録を取ることで、自分がどんなきっかけで躁転しやすいのかが分かりますし、躁状態の最中の自分がどのように変化しているのか、後から気づくきっかけにもなります。

無論、人の刺激の程度を記録するのも同様の理由です。

なぜ目標時刻を決めるのか??

双極性障害の人にとっては特に、

社会的なリズムをなるべく一定に保つことが、

躁状態やうつ状態の再発予防のためにかなり重要な要素であるためです。

双極性障害の人は、環境の変化に非常に敏感です。

結婚、昇進、転職、引っ越し、、、などなど・・・

人との関わりはもちろんのこと、様々なイベント、環境の変化によって気分が左右されやすい。

だから、なるべく毎日の活動を規則正しくして、

変化の波をゆったりとさせる必要があります。

変化に乏しい日常は、あまり楽しいものとは感じられないかもしれません。

しかし、もしかすると、変化を求め、楽しい感覚を求めているときは、既に躁にさしかかっているかもしれません。

なぜ最後に気分を記録するのか?

気分を概観することも、セルフモニタリングの重要な要素です。

タコメーターの例で述べたように、気分を記録することは、今現在速度が何キロ出ているのかを把握するのと同じ事です。

もし、速度超過していれば、ゆっくりと減速していく必要がありますよね?

ただし、気分を記録する上で、一点だけ注意があります。

それは何かというと、気分の記録そのものが、多くの躁状態の人にとって、正確にすることはできないということです。多くの場合、他者から見た「客観的な気分」とはかけ離れています。

ですから、出来る限り身近な他者(親兄弟、夫や妻など)から、客観的に見た気分を教えてもらうとより良いでしょう。

自分の感じ方と他人から見た自分が、いかに乖離しているのかが分かりますし、

それが分かってくれば、

自ずと自分の行動を調整出来るようにもなってきます。

つまり、他者からのフィードバックを得る事で、自覚が芽生えてくるのです。

自覚は、とっっっっても大事な要素です。

自助グループ(別の形のセルフモニタリング)

一般的には、セルフモニタリングは記録表などを用いて客観的に自分自身を評価し、変化を観察することになります。

しかし、もっと広い意味で捉えた場合、双極性障害を抱える者同士の自助グループに参加し、他者を観察することを通じて己を知ることもセルフモニタリングになるのではないでしょうか?

自助グループとは

同じ問題を抱える人やその人の家族らが自主的に集まり、悩みの共有や意見交換、助け合いを行う場所・グループのことを指します。

私自身、常時10人前後の双極性障害の自助グループを、ファシリテーター役として主催していたことがあり、その効果を実感しております。

自助グループ内では、具体的には以下のようなことを行っていました。

- スライドを使って双極性障害の心理教育を行う

- 参加者に最近の様子(体調や気分の変化など)を報告してもらう

- 参加者が困っている事を話してもらい、参加者全員で意見交換を行う

これらのことを行うことで、双極性障害を抱える当事者同士が同じ悩みを共有できるという安心感を持つ事が出来、一人で抱え込まず、「気軽に相談してもいい」という心の余裕を持つことが出来るようになります。

もちろん、当事者同士の仲間が出来ることも大きなメリットです。双極性障害を抱える方は、その気分の波によって、自ら交友関係を遮断したり、対人関係が不安定な人も少なくありません。孤独を共有する事の出来る仲間が出来ることは有意義な事と言えるでしょう。

セルフモニタリングに関連したメリットは、

躁状態・軽躁状態にある人を実際に自分の目で見ることが出来ることです。

「躁状態・軽躁状態の自分は、あのような感じなのかもしれない」と当事者本人が思うことによって、自分の症状への危機感や、治療意欲が自然に湧いてきます。

自助グループを行う上での注意点

上手く統制されたグループでないと、トラブルが起きる可能性が高いです。

特に、躁状態・軽躁状態にある当事者をどのように扱うかはファシリテーターの腕が試されるところです。

躁状態が周囲の人を巻き込むような形で顕現していたり、攻撃的で他者を傷付ける可能性が大いに考えられる場合には、参加を一時的に自粛してもらうことも必要です。

自助グループ・当事者会を行う場合には、プロの心理士がファシリテーターとして参加していることが必要であると私は考えています。

最後に

いかがでしたか?

セルフモニタリングが重要であることが分かって頂ければ幸いです。

少し風変わりな日記を付けるようなイメージですが、慣れてくれば、自分の事を客観視するための良いツールになりますよ。

もちろん、カウンセラーと一緒に考えて作れば、より意味のあるツールにすることができると思いますので、興味のある方は是非一度ご相談くださいね。

カウンセリングを受けてみたい方へ

・ご予約はこちらから、または直接お電話(090-6079-0783)からお願いします。

・「どんなことをするのか分からない」「直接具体的な内容を聞いてみたい」「カウンセラーの声を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→お問い合わせはこちらから、または、直接お電話(090-6079-0783)からでも対応可能です(不在の場合は24時間以内に折り返しのお電話をします)

コメント