アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは、

自分の怒りを知り、自分で怒りをコントロールするためのスキルです。

そのためには、

・怒りの感情につながりやすい自分の行動パターンや考え方のパターンを知ること

・怒ってしまった後にどのような振る舞いをしやすいのかを知ること

が必要です。

そう、怒りにはパターンがあるのです。人によって違うし、状況によって違います。

ですから、怒りをコントロールするためのスキル、方法も十人十色です。

怒りとは

怒りは「第二次感情」と言われています。

一次ではなく、二次です。

怒りという感情は、様々な一次感情の副産物です。

「辛い」「悲しい」「疲れた」「しんどい」「不安」「さみしい」「苦しい」・・・等々・・・

ネガティブな一次感情が心の中にたまり続けていくと、怒りとして表出されます。

怒りはまた、一つ一つの出来事に対する捉え方・考え方によっても生じてくる感情です。

同じ出来事に対して、怒らず冷静に対処することが出来る人もいればそうでない人もいます。

それは、その出来事に対する捉え方・考え方が違うことによるのかもしれません。

さらに、怒りが湧いた後にとった行動がクセになって、結果的に怒りやすくなる事もあります。

その行動が怒ったその人にとって何らかのメリットをもたらした時、怒りの捉え方・考え方が強化されます。

つまり、「あの時の自分の考えは間違っていなかった」「怒りの行動は間違っていなかった」と思うことで、怒りの行動は段々クセになっていってしまうのです。

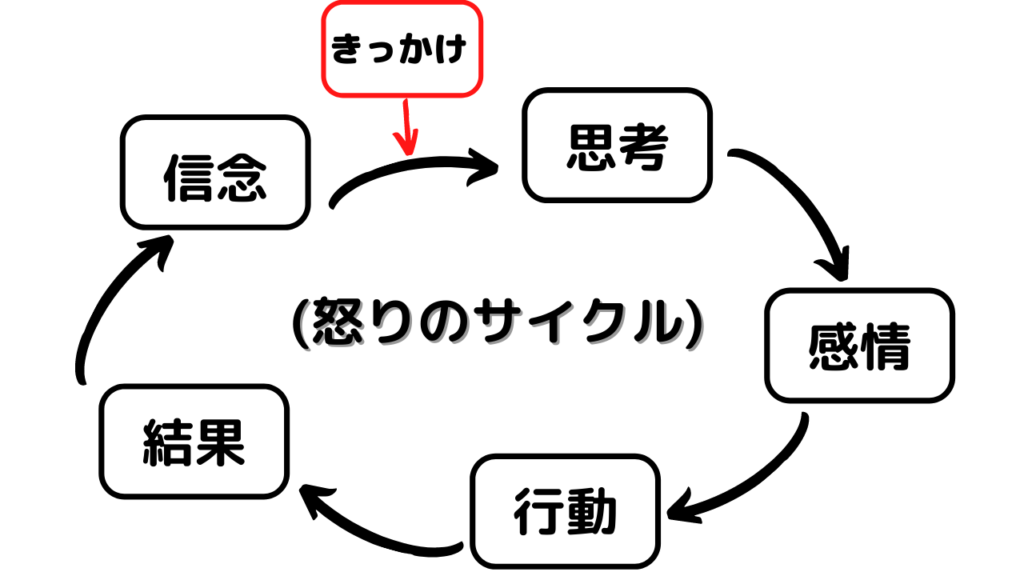

怒りの仕組みは以下のように説明することが出来ます。

①出来事が起こる

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会(監修)、篠真希(著)、長縄史子(著) 『イラスト版子どものアンガーマネジメント 怒りをコントロールする43のスキル』 合同出版、2015年

②起こった出来事について考える(「~すべき(=べき思考)」「~だと思う」)

③考え方が決まる

④怒りの感情が生まれる(イライラする)→生理的反応(心拍数の上昇、筋肉の緊張)

⑤行動する(③の考え方に基づいて行動する)

⑥行動の結果(⑤の行動の結果が出る)

⑦自分の中にある考え方に影響する(怒りの行動にメリットがあれば、今後もその行動が生起しやすくなる。怒りの考え方も固着しやすくなる)

人は、一つ一つの出来事に対して何か考えざるを得ません。

まず「思考」が出てきます。その思考にも人それぞれのパターンやクセがあり、そのパターンやクセのことを「信念」といいます。信念は、日頃の思考と行動の結果によって固定化されていきます。

思考が生じると「感情」とそれに伴う「生理的反応」が生じます。

そして「行動」とその「結果」に至ります。

この一連の流れを経て、人の思考や行動のパターンが決まってきます。

一度パターン化した思考や行動は、今後同じような出来事に遭遇した際に再出現しやすいということは言うまでもありません。

アンガーマネジメントでは、

以上の「出来事→思考→感情→行動→結果→信念・・・」の過程において、

他の行動や考え方を介入させることによって、

怒りがクセにならないようにコントロールしていきます。

アンガーマネジメントの色々

ここからは具体的に怒りのコントロールの様々な方法を挙げていきます。

上述のように、「出来事」、「思考」、「感情」、「行動」、「結果」、「信念」の

各過程に注目して、怒りがクセにならないように最低限の対処を考える必要があります。

もちろん、怒りのパターンも、思考や行動のクセも、信念の内容も人によって異なります。

「唯一この方法」というものは存在しません。

それぞれの人がオーダーメイドで自分独自の対処法を探っていく姿勢が重要です。

「出来事」に着目したアンガーコントロール

怒りのきっかけとなる出来事が発生すること自体は避けようがありません。

また、怒りの刺激が現れた時に、その場で自分の気持ちを抑えるのは至難の業です。

だから、予め「こうなったら、こうする」と、対処法を講じておくと良いでしょう。

また、日頃から自分がどのような出来事に怒りを感じやすいのか?を考えておくことが重要です。

「こうなったら、こうする」の代表例としては、

「タイムアウト」が挙げられます。

サッカーなどのスポーツなどでも、試合中「タイム!」と言って、チーム全体で作戦を練り直したり、悪い流れを変えたりすることがあると思います。

これと同じで、怒りが湧いてきたら自分で自分に「タイム!」と言いましょう。そして、その場からなるべく離れましょう。怒りに関連する刺激を具体的・物理的に避けるのです。

「思考」に着目したアンガーコントロール

怒りの感情は特に、「~すべき」という

いわゆる「べき思考」に端を発していることが多いと思われます。

既にクセになってしまっているべき思考は、生活の様々な側面で発生します。

●電車の中では静かにするべき

●お年寄りには席を譲るべき

●待ち合わせには10分前に到着するべき

等々・・・べき思考はあらゆる場所で発生します。

そして、自分が思っている「~すべき」を他人が実行することが出来ない時に、それは怒りに発展しやすいと言えます。

ですから、まずは自分のべき思考を知っていることが重要です。なぜ自分が怒っているのかが分からなければ、怒りをコントロールすることは出来ません。自分のべき思考を知るためにも、日頃から自分の怒りに関連する出来事を記録に取っておきましょう。そして、その怒りの背景にどんなべき思考があったのかを考えてみましょう。

また、思考に関連する怒りのコントロール方法としては、

「コーピングマントラ」の用意が挙げられます。

コーピングとは対処法、マントラとは呪文のことだと思ってみて下さい。

イライラしてきたときに、必殺の魔法の呪文、イライラから少しでも落ち着くための魔法の言葉を用意しておくのです。

出来れば、心の中で唱えやすいように一つの短い言葉の方が良いかもしれません。

自分で考えた言葉でも良いし、どこかで誰かから聞いた言葉でも良いです。あるいは、漫画やアニメ、ドラマに出てくる登場人物の言葉でも良いかもしれません。

「怒っている時に、そんなの唱えている余裕なんてないよ」と思う方もいるかもしれません。

残念ながら、その通りです。ほとんどの場合、余裕などなく、いつもの怒りのパターンを繰返してしまうでしょう。

しかし、事前に真剣に対処法を考えておくことで、そのほとんどいつものパターンを崩すことが出来る日が来るかもしれません。

怒りのコントロールに確実な方法はありません。しかし、色々な布石を打って、先回りして準備をしておくことで、怒りによって最悪な結果に陥ることを少しでも防ぐことが出来ればそれで成功であると私は考えています。

ちなみに、コーピングマントラを紙に書いてお守りのようにそれを持ち歩いたり、スマホの待ち受け画面に落ち着くための言葉を表示させるなど、コーピングマントラを忘れないようにする工夫も有効です。

「感情」「生理的反応」に着目したアンガーコントロール

感情の変化と体の生理的な変化は密接に関連しています。

あなたは怒った時、体にどんな変化が起こりますか?

●呼吸が荒くなる

●頭やお腹が熱くなる

●拳に力が入る

●心拍数の上昇

等々・・・

やはり、まずは自分を知ることからです。

「感情→生理的反応」を理解して、生理的反応を出来るだけ落ち着かせることによって感情も共に落ち着くことを理解していきましょう。

心の専門家に限らず、「さあ落ち着いて、いったん深呼吸をしよう」というのは理にかなったアドバイスと言えます。まずは体からアプローチするのです。熱くなった体を、頭を冷やすところから始めるという発想です。

騙されたと思って深呼吸をしましょう。

硬くなった部分をストレッチしてほぐし、

握った拳は、より一層強く握りしめて見て下さい。100%の力を出した後に、一気にその力を抜いてみて下さい。それがリラックスです。「グー」「パー」「グー」「パー」と繰返して、力が抜ける感覚を実感してみましょう。

そして出来れば、ここでもタイムアウトを取ることを意識してみて下さい。

出来るだけその場から離れて、落ち着くまでただ待つのではなく、体を冷やしましょう。

「行動」・「結果」に着目したアンガーコントロール

自分の行動がどんな結果を残したのかを振り返ることは重要なことです。

後先考えず、怒りに任した行動をしてしまう場合には、

「短期的な結果」のメリットを重要視し過ぎている可能性があります。

例えば、その行動をすることによってその場はスッキリするのかもしれません。

しかし、多くの場合、短期的結果にメリットを求めすぎると、長期的にはデメリットが発生することがあります。起こって行動した結果、後からとても後悔する事になったという人は少なくないと思われます。

上の画像のように、自分の行動と結果を書き出してみましょう。

その上で、もし自分の行動に問題のあるパターンが見えてきたら、別の行動を考えてみましょう。

似たような出来事が起こったときに、別の行動を試してみましょう。

トライアンドエラーが重要です。別の行動を試したら、いつもとは違うどんな結果になったのか?分析してみましょう。

「信念」に着目したアンガーコントロール

「信念」は、日頃の思考が凝り固まって形成されたものであると考えると分かりやすいです。

日頃からの思考がクセになり、その人の思考の一定のパターンを形成します。

一度作られたパターン、すなわち信念は、そう簡単に崩すことはできません。

ある種の宗教的信念を持っている人のことを考えてみましょう。

端から見て、明らかにおかしい考え方をしていたとして、

「それはおかしいよ」「間違っているよ」

と指摘したところで、彼の考え方はきっぱりと変わるでしょうか?

何かを信じ込んでいたり、それを信じることによって精神的安定を保っている場合には、信念の変更はより難しくなるでしょう。

怒りに発展しやすい信念の例としては、

●「人は平等に扱われなければならない」

●「社会的に決められたルールは絶対に守らなければならない

・・・などいったものが挙げられるかもしれません。

これらに共通するのは、

●(これらの信念を)自分だけでなく他者に強要する態度

●頑なで変更の余地のない、硬く凝り固まった態度

です。

他人の信念を変更しようとすることは困難を極めますが、

もし自分自身に上述のような信念があることに気づき、自ら改善したいと望む場合には、凝り固まった信念がほどけるチャンスが生まれます。

具体的には、自らの信念により気づくために、日記を書くことをおすすめします。

ただの日記ではなく、怒りに関連するエピソードを記録する日記です。

カウンセリングを受けてみたい方へ

怒りに関連するお悩みを持っている方でも、周囲に怒りっぽい人がいて困っている方でも、それ以外のお悩みでもカウンセリング受付中です!(^_^)

・ご予約はこちらから、または直接お電話(090-6079-0783)からお願いします。

・「どんなことをするのか分からない」「直接具体的な内容を聞いてみたい」「カウンセラーの声を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→お問い合わせはこちらから、または、直接お電話(090-6079-0783)からでも対応可能です(不在の場合は24時間以内に折り返しのお電話をします)

引用・参考文献

①一般社団法人日本アンガーマネジメント協会(監修)、篠真希(著)、長縄史子(著) 『イラスト版 子どものアンガーマネジメント 怒りをコントロールする43のスキル』 合同出版、2015年

コメント