愛着障害とは何か?

幼少期において、(特定の)養育者との間の愛着関係が何らかの理由で形成されず、情緒や対人関係に問題が生じる状態のことを指します。

ここでいう養育者は、誰でも良いわけではないため、「特定の」を強調しています。単に養育者が存在しているだけではなく、

人が生まれてから、基本的には愛着が形成されるまでの間、特定の同じ人物(多くは実母)による愛情ある養育者であることが必要です。

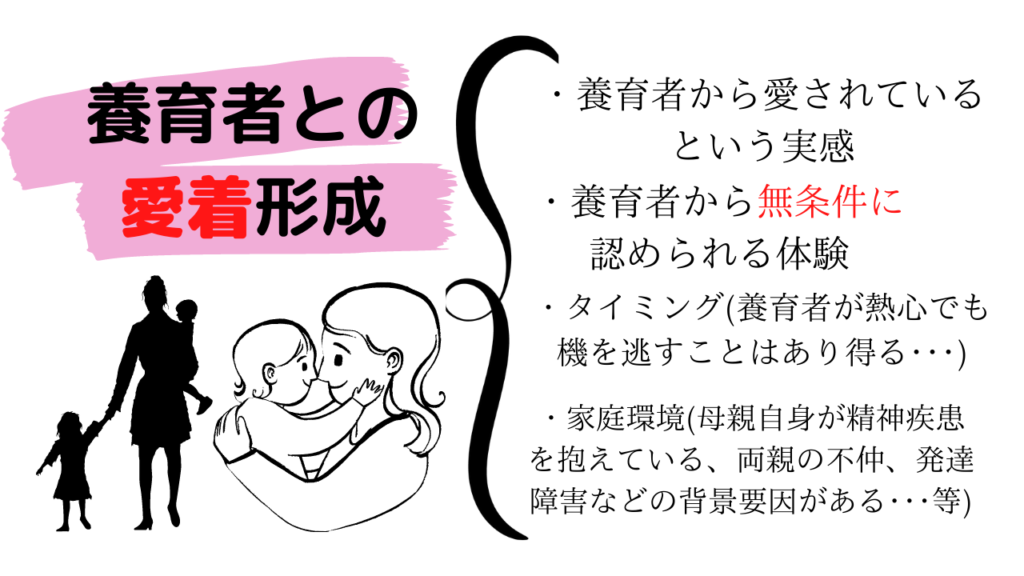

子どもにとって、「親から愛される(または愛されていると実感する)こと」や、「認められる」といった体験が、健康的な発達において必要不可欠です。

これらの体験が得られないと、大人になっても「人から認められたい」「愛されたい」といった気持ちを引きずったままになってしまい、対人関係上のトラブルやコミュニケーションの不良に繋がります。

また、「気分障害」、「摂食障害」、「境界性パーソナリティ障害」などの精神疾患は、

幼少期における養育者との不安定な愛着関係が背景要因として考えられるケースが多いと思われます。

安定した愛着形成がなされるかどうかは、幼少期のみならず、成人した後まで、あるいは一生・・・その人の人生に大きな影響を与える問題です。

愛着障害における対人関係の問題を大きく2分すると、

・「過度に人を恐れる事」

・「誰に対してもなれなれしい事」

の2つに分けることが出来ます。

前者を「反応性愛着障害」

後者を「脱抑制型愛着障害」と言います。

反応性愛着障害

人に上手く頼ることが出来ない。人間不信で、警戒心が強い。他者からの冷たい対応に傷つきやすく、不信感を抱きやすい。また、一度傷付けられ、不信感を抱いた他者から過剰な距離の取り方をすることがある。

主な特徴は、

・警戒心や恐怖心が強く、人を避ける

・人の言葉に傷つきやすい

・傷付きから心を守るために、他者を責める、攻撃的になる

・悪ふざけをするなど、お試し行動が多い

・他者からの注目を集めるため、もしくは、自分の感情をごまかすための自傷行為

・自分の感情が分からず、困った時にすぐに嘘をつく

・満たされない感情を埋めるために、物を触る、集めるなどの行動

・体調を崩しやすい

・自己評価が低く、褒められても素直に受け入れられない

・理由も無くイライラする、怯える

脱抑制型愛着障害

無差別に人に甘える。過剰な身体接触や、注意をひくために誰にでも親しげにする。しかし、その接近の仕方がしばしば急であり、過剰であるために、協調的な関係を他者と築くことが難しい。多くの場合、安心を求めて人と関わろうとする。時に、他者から冷たくあしらわれたとしても、「自分に感心を持ってもらえた」「かまってもらえた」と捉える傾向がある。

主な特徴は、

・誰にでもしがみつく

・その場の空気を無視した行動を取る

・知らない人に対する態度を調節することが出来ない(なれなれしい)

・注意をひくために大げさな態度、感情表現をする

・落ち着きがない

・(過剰な接近に対して叱ったとしても)感情が混乱して謝ることが出来ない

・過度にわがままな態度

発達障害と似ている

上述の愛着障害の特徴を概観すると、発達障害(ASD、ADHD)と似ている部分があることに気づきます。

*コラム「発達障害とはなにか」「発達障害の諸特性」も参考にして下さい

発達障害と類似する特徴をまとめると、

「常同行動」「多動」「その場の空気を読まない行動」「危険な行動に出る」「物に執着する」

といったところでしょうか。

他にも、「片付けられない」「言葉が出ない(自分の気持ちを表現できない)」といった特徴を示す愛着障害の方もいますが、これも発達障害の特徴と被るところがあります。

しかし、行動としての表れが似ていても、その背景が異なっていることには注意しなければなりません。

例えばADHDの多動はどの場面でも起こり得るのに対して、愛着障害の多動はその時の場面や、その時の「感情」によって生じるため、発生頻度にムラがあります。

また、「片付けられない」という特徴に関しても、発達障害では脳の実行・遂行機能に問題があるのに対して、愛着障害では「片付けることによって得られる満足感」「褒められたい気持ち」「快感情」が片付ける行動に伴っていないことが問題であることが多いです。

「物への執着(こだわり)」や「危険な行動」も、愛着障害の人にとっては、自分の傷ついた感情をみないようにするためだったり、紛らわすためだったりすることも多いでしょう。

・・・と、ここまで例示してきたように、

愛着障害は「感情の問題」と密接です。背景には、

「自分の真実そのままの感情を理解して欲しい」

「気持ちを受け止めて欲しい」

「慰めて欲しい」

そういった気持ちが渦巻いており、その結果として上述したような特徴を持つ行動が現れてきます。

このように愛着障害と発達障害では一見すると重なる症状があるため(背景は全く異なりますが)、

発達障害と診断された人の中にも、実は愛着障害の問題を持っている人がいる可能性があります。

しかし、発達障害は「先天的」なものですが、愛着障害は「後天的」なものです。

見え方が似ていても、内実は異なりますので、注意が必要です。

大人の愛着障害

以上のような愛着の問題を子どもの頃からひきずったまま、未解決のまま大人になると、

大人の愛着障害がしばしば生活上の問題を呈してきます。

大人の愛着障害の特徴は、

・(感情の問題を背景として)発達障害と似た症状が見られる

・傷つきやすい

・安定した人間関係を築くことが苦手(人との程良い距離感が分からない、他者をどう愛すれば良いのか分からない)

・自他問わず感情を理解することが苦手

・過去へのとらわれ

・自己肯定感が低く、その自分を補うために道化を演じてしまう

・感情理解の苦手さから、感情をコントロールすることが苦手

・「全か無か」「0か100か」の思考に陥りやすい

愛着障害の原因

幼少期の頃に身近な重要他者から「愛情」を感じられなかったことが原因であると言えます。

きっかけとなり得る出来事として

・養育者との死別

・養育者との離別(両親の離婚など)

・養育者から虐待を受ける

・しつけの厳しすぎる環境

必ずしも養育者に問題があるわけではない

愛着障害は、

必ずしも、養育者の育て方に問題があったり、子どもに対する愛情が欠けているために起こるものではありません。

ひとえに、養育者と子どもの「相性」や、愛情表現の「タイミング」なども重要な要素として絡んできます。

以下に少し長くなりますが、愛着障害の問題に関する米澤(2018)の見解を引用します。

愛着の問題は、愛情を与えたか、与えなかったかの問題ではありません。「特定の人と結ぶ情緒的なこころの絆」という愛着の定義のとおり、特定の二人の間の絆、すなわち、関係性の問題なのです。ですから、親の不適切なかかわりだけが原因ではなく、親としては適切なかかわりをしているつもりでも、愛着の問題は起こっています。

米澤好史(著) 『やさしくわかる! 愛着障害 理解を深め、支援の基本を押さえる』 ほんの森出版、2018年

つまり、こどもが欲しているときに、欲しい愛情をもらえていない問題であり、子どもが欲していないときに、欲しくない愛情を押しつけられている問題でもあるのです。愛情のやりとりのタイミングが大切なのです。

愛情不足でも問題になるし、愛情過多でも問題になり得るということが分かります。

子どもへの適切なかかわりとは、決して「完璧なかかわり」のことではありません。

時に完璧ではない対応をしてしまった後でも、養育者自身がそれに気づき、愛情を持ってカバーすることが出来ることが、適切なかかわりではないでしょうか?

また、現在の日本において、愛着障害が起こりやすくなっている要因は、養育者のかかわりの問題だけではありません。

同じく米澤(2018)は、仮に不適切な対応を養育者がしてしまった時のリスクとして

こどもは、親に求めた気持ちを他のことで紛らわせることができてしまう

米澤好史(著) 『やさしくわかる! 愛着障害 理解を深め、支援の基本を押さえる』 ほんの森出版、2018年

とも述べています。

他のこととは、「ゲーム」や「おもちゃ」、「携帯電話・スマホ」などが挙げられます。

私自身、愛着障害と思われる子どもと関わっていて、

「ゲーム」や「携帯電話」の使用頻度の高い子どもが多いことに驚きを隠すことが出来ません。

物が比較的簡単に手に入り、養育者との関係性において不満足に終わってしまった気持ちを物によってごまかすことが出来てしまう。

ゲームやスマホなどは、現代の子どもにとっては、友達とのコミュニケーションツールとして欠かせないもの(実際、ほとんどの子どもが自分のスマホを持っている)になっていますが、

満たされない気持ちは、時に「依存」を生じさせることにもなります。

こういった様々な要因が複雑に絡み合って、今日の愛着障害の問題がより表面化してきていることが考えられます。

背景に存在する発達障害の問題

養育環境の複雑さ、養育者と子どもとの間の関わりの過不足とタイミング、物が簡単に手に入ってしまう社会的背景・・・

これら以外にも、愛着障害のリスク要因になっているものをあげるとしたら、

「発達障害の特性を抱えた子ども」が考えられます。

つまり、子どもが発達障害を抱えているために養育者は子育てに苦労し、子どもとの関わり方が分からず、不適切な養育態度をとってしまうという問題が考えられるのです。

こういった発達障害と愛着障害の併発が起こる場合もありますので、

大人になって「発達障害で悩む人」も、「愛着障害で悩む人」も、一度専門家によって問題を多面的に見立ててもらい、有効な支援を受けることが、生きにくさから脱するためには重要になってきます。

愛着障害の治療

幼少期に得られなかった愛着形成のプロセスを、相談者がいかにして再び辿り直す(生き直す)ことができるかがポイントであると思います。

そのためには、愛着障害を抱える人自身が、治療を通してしっかりと愛情を感じられたかどうかが重要になってきます。治療者側がいくら愛情を与えているつもりになっていても、愛着障害の人が愛情を感じられるような支援が出来なければ効果は乏しい。

また、一言で「愛情」と言っても、愛着障害を抱える人は「愛情とは何か」が分からない。

そのため、今起きている気持ちがどのような気持ちなのか、はっきりと言葉にして共有するような関わりを持つことが重要です。

他の精神疾患を併発していることも

うつ病や双極性障害、摂食障害や境界性パーソナリティ障害、発達障害などの困り事で

心療内科・精神科を受診した子どもや大人も、

実は背景に愛着障害が潜んでいる場合があります。

それは、養育者との関係や養育環境等に関する細かい聞き取り、アセスメントをすることによって初めて分かる事です。

背景に愛着障害があるか否かによって、治療の方針は全く異なってきます。

根本的には愛着障害の治療が必要であると感じられても、

まずは目の前の抑うつ症状に対処しなければならないこともあれば、

その他の現実的に直面している諸問題を先に整理しなければならないこともあります。

いずれにせよ、医師やカウンセラーによる正確な見立ての元で、

安心感のある治療関係を結び、じっくりと治療に取り組む必要のあることです。

人に相談することに抵抗があり、まだ相談できずに一人で抱えている人は、

是非一度お近くの医師やカウンセラーに相談して欲しいと思います。

カウンセリングを受けてみたい方へ

・ご予約はこちらから、または直接お電話(090-6079-0783)からお願いします。

・「どんなことをするのか分からない」「直接具体的な内容を聞いてみたい」「カウンセラーの声を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→お問い合わせはこちらから、または、直接お電話(090-6079-0783)からでも対応可能です(不在の場合は24時間以内に折り返しのお電話をします)

コメント