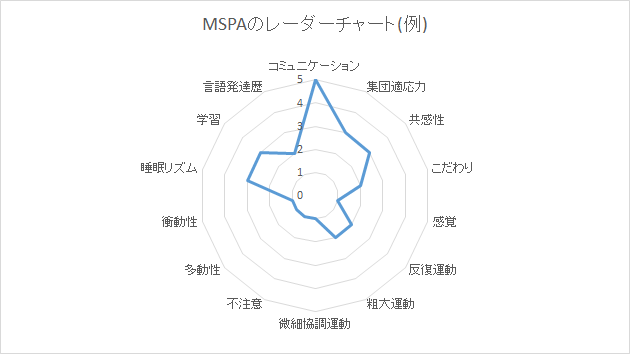

発達障害の特性のレーダーチャートによる把握

発達障害の要支援度評価尺度、MSPA(Multi-dimensional Scale for PDD and ADHD)では、

上↑のレーダーチャートのように、発達障害の特性を14の特性項目に分け、

さらにそれぞれの特性を、実生活への支障の程度を基準として1~5点の評価に割り振ることによって、発達特性の偏りや特徴を視覚的にも分かりやすく示すことが出来ます。

発達障害と一言で言っても、このレーダーチャートに示されるように様々な特性の強・弱の組み合わせがあり、全く同じ発達障害者はいません。

このトピックの目的は、

様々な発達障害の諸特性を取り上げ、

その1つ1つの特性が実生活においてどのように現れるのかを考えることです。

また、あくまでも生まれ持った特性であって、得意・不得意は本人の怠けによるものではないということを強調しておきます。

また、これらの特性は、発達障害の診断を受けている方のみに適用されるものではなく、

すべての人が何かしら特性の偏りを有しているという事実にも留意して頂きたいと思います。

14の特性をそれぞれ把握する

これから説明する14の特性は人が誰しも持っているものです。

違いがあるとすれば、その強弱、程度の強さ、目立つか目立たないか、生活上に支障を来す程かどうか・・・といったところでしょう

生活上の支障があるかどうかがまず大事な観点です。

カウンセリングには、目立っていようと目立っていなかろうと、支障があるときに初めて本人自身や周囲の人が何かしらの悩みを抱えて相談にやって来ます。そこで・・・

●どの特性が特に強いのか?

●どのような特性の組み合わせによって実際の生活上の問題に至っているのか?

といった観点から分析を進めていきます。

多くの場合、問題は分からないから対処が出来ない、分からないから怖いのです。

発達特性についても同様で、まずは自分の特性を十分に把握し、分かっていることが大事です。

【コミュニケーションの特性】

時に、発達障害の人の話し方は周囲の人に伝わりにくいことがあります。

まわりくどく、まとまりを欠き、状況説明が不足していたり、話が飛んでいるように思われたり、主語や述語が省略されているなど、様々な面で伝わりにくい話し方をしている場合があります。

「説明し、伝える」ことの不得手だけでなく、状況を自分なりに整理し、理解に落とし込み、まとめることが苦手であることも、このような話し方の背景要因の1つになっています。

状況の整理と、状況の説明の苦手さは

「コミュニケーション」の分野に関連する特徴ですが、

周囲の人がこのような特徴を理解した上で、

状況の整理が促進されるように一つ一つ順を追って丁寧に話を聞いていくと、

伝えたいことがふと腑に落ちることがあります。

コミュニケーションの障害によって悩む発達障害の人は少なくありませんが、

最後まで自分なりに伝達する努力をし、

理解が得られるという経験を積むことは自信になります。

カウンセラーなどの支援者は、特にこの観点を持って発達障害の人と接したいものです。

【集団適応力】

幼い頃から集団の中に入って他の友達と一緒に遊ぶ事が難しい人もいます。

こういった場合には、周囲の人の非言語的なコミュニケーションを理解するのが苦手だったり、

状況に合わせた対応をすることが出来ずに集団から「浮いてしまい」、遊びに誘われなくなったり、声をかけられなくなったりしてしまったというパターンが考えられます。

また、そもそも他者と協同して遊ぶことや、何かに一緒に取り組むことに興味を持たない人もいるでしょう。そういった人が「少数派」になったときに、周りから目立って、「何か問題がある人(子ども)」と思われてしまいます。

少数派という言葉は、そもそもある特定の環境の中での相対的な位置を示す言葉です。

ある人が、ある環境において集団適応に問題を示したからといって、他の環境でも同じとは限りません。

ですが、どの環境にいても集団に溶け込むことが出来ず、それによって本人が仕事や人間関係などの支障に悩む場合に、この特性のフォローの仕方について深く考える必要性が出てくるでしょう。

【共感性】

共に感じると書いて共感ですが、

共感性という特性は、人の立場になって感じ、人の気持ちを察することに関連しています。

相手の微妙な表情の変化を読み取ることが出来ずに、余計に怒らせてしまったりする場合は、共感性能力が若干弱いのかもしれません。

また、相手の表情を読み取る能力が弱い場合には、自分自身の表情も乏しくなりやすいことも考えられます。

自分の表情を場にふさわしく作り上げたり、相手にどのように思われるのかを取り繕う能力も、共感性の一つであるからです。

【こだわり】

●子どもの頃から「~博士」と呼ばれる

●収集癖がある

●自分だけのマイルールを持っている

●マイルールを邪魔されると、かんしゃくを起こす

などなど、こだわりとはそういったものの集合です。

また、このマイルールへのこだわりが、社会生活(学校等)の中で学んだ社会のルールへのこだわりに遷移していくこともあります。

その場合は、ルールに対して非常に頑固で、公共の場などでもルールを破っている人を見かけると怒ってしまったり、イライラしてストレスを溜めたりするなど、融通が効かず頑固な人といった印象になってきます。

無論、誰しも何かしらのこだわりをもって生きています。

しかし、このこだわりを対人関係よりも優先するようになってくると、実生活上の支障となって顕在化してきます。

こだわりのエネルギーは活かし方次第です。

こだわりのエネルギーをどこに向けるのか?向ける先を持っていて、循環している人は幸運です。

こだわりの強さで困っている人は、まだそのこだわりの強さを活かす術を知らないだけかもしれません。

【感覚】

聴覚、視覚、嗅覚、痛覚(皮膚の感覚)、味覚

人間の5感の、「鋭敏さ」と「鈍感さ」の特性も注意すべき特性の一つです。

例えば、嗅覚の鈍感さを示すある発達障害の人は、自分で毎日作ってきた弁当が明らかな「異臭」を放っていても、平気で食べてしまいます。周囲の人は鼻をつまんで我慢していますが、その人にとってはおかしい点はありません。

また、痛覚(皮膚の感覚)の鋭敏さを示すある人は、子どもの頃から両親にだっこをされるのを嫌がっていました。両親からの愛情を受け取ることが出来ないのではなく、抱かれると身体が痛いからでした。

またある人は、聴覚の鋭敏さのために、電車やスーパーの中など、人の声がザワザワしている環境で気分が悪くなってしまいます。

・・・感覚の鋭敏さと鈍感さは、実生活の中で直接的に支障を来し得るということがよく分かります。

また、感覚の特性は中々本人も周囲の人も中々気づきにくいところが厄介です。

しかし、一度気づいてしまえば、何かしらの工夫によって乗り越えることが出来るかもしれません。

生きにくさを感じている方は、自分の5感の特徴について一度振り返ってみると良いかもしれません。

【反復運動】

貧乏揺すりや、反響言語(他者が発した言葉を何度も繰返す)、

身体を前後左右に揺する、手を何度も洗う、

など、、、常同性のある運動の頻度や強さを見ていく項目になります。

しばしば、変化を嫌い、ルーティンを繰返し、同じ行動を繰返す素振りが目立つ人がいます。

これらをまとめて「反復運動」という特性にまとめるとすると、

一体この特性は、どのような理由によって存在するのでしょうか?

一見無意味に思えるこの運動の繰り返しは、発達障害の人にとって実は「安心するための行動」である可能性が高いです。

発達障害の人にとって、外界は理解に苦しむ、危険にあふれた世界に見えているかもしれません。

そのため、出来るだけいつもと同じ、変化の少ない、自分の把握している行動を繰返すことが、安心感をもたらしてくれることがあります。

反復運動は状況によってその現れ方に変化があります。どのような状況において、どのような現れ方をするのか(頻度と強さ)を確認しましょう。

このような運動は、幼少期において特に目立ち、年齢を重ねるにつれて目立たなくなっていくこともあるそうです。

【粗大運動】

身体のバランスが悪く、いつも椅子から転げ落ちている子どもが学校には一人はいたような気がします。

ボールを投げたり、走ったり、歩いたり、、、

こういった身体のバランスを要する大きな運動を粗大運動といい、

この粗大運動が苦手な人もとうぜんいます。

簡単には、体育の成績に表れたりするかもしれません。また、「あの人はどんくさい人だ」などといわれやすいかもしれません。

この特性もややもすると分かりにくいものですが、単なる運動不足だけでは説明の付かない、人の特性の一つなのです。

全身を使った運動の得意・不得意を、学校での体育の成績や日常生活で観察される運動能力など総合的な観点から確認するための項目になります。

【微細協調運動】

靴紐を結ぶことが出来ない、あるいは、結ぶことは出来るが非常に不格好になる

箸で物を上手くつかめない、あるいは、箸は使うことが出来るがよく取りこぼす

はさみの使い方が下手で余計なところを切ってしまう

・・・など、いわゆる「手先の器用さ」も特性の一つとして捉えます。

これも特性なので、単なる訓練不足だけでは説明ができない要素が多分に含まれております。

【不注意】

何を隠そう、私自身もこの特性は強く持っていると思います。

割とボーッとしているタイプで、一つの事に注意を注ぎ続ける事が難しい。

自然と忘れ物、なくし物が増えます。

意図せず、人の話を聞いていないことがあったりもします。

また、他の特性とも絡んできますが、音や光などの刺激によって注意が逸れやすいために、より注意を持続することが困難になってしまう人もいます。

片付け・整理整頓が苦手であったり、物事を順序付けて行うこと、計画を立てて物事を進めることの苦手さなどもこの特性に含まれます。

これについても、特性として捉えたとき、単なる怠けではないという理解を持っていたいものです。

【多動性】

子どもの頃であれば、椅子にじっと座って授業を聞いていることが出来ずに、椅子から立ち上がって廊下を走り回ってしまうなど、

じっとしているべき状況でじっとしていることが出来ないといった行動として現れます。

反復運動とは異なる意味において、手や足をソワソワ、バタバタさせるなどの落ち着きのなさが目立ってきます。

多動性と、次に紹介する衝動性の特性は、通常は大人になるにつれて次第に目立ちにくくなってきます。

周りの大人、学校生活、社会生活の中で、周りの人に注意されたり、するべきでないことを学習していく結果だと考えられます。

【衝動性】

人が話しているのを遮って思いついたことを話してしまう。

欲しいと思ったものを、欲しいと思った時に手にとってしまう。

並んでいる列に割って入ってしまう。

・・・などといった行動に現れやすいです。

これらはすべて悪気の無いことがほとんどで、

行動をした直後に「マズい」と感じることが多いのではないでしょうか。

私自身、この衝動性の特性に関して苦い思い出があります。

学生時代、とある授業で学生20名ほどで机を囲んでいるとき、明らかに手を出すべきではない状況下で机の中央に置かれていたお菓子を手にとってしまったことがありました。

手に取った瞬間に「しまった」と思いました。

「取るべきではない」という空気を察することが出来なかったというよりも、分かっていたのに、手に取りたいと思った瞬間に行動に移ってしまう、、、これが衝動性です。

【睡眠リズム】

睡眠リズムが安定しているかどうかを確認するための項目です。睡眠リズムの不安定さによって日常生活にどれくらいの支障があるのかどうかを最終的には判断します。

眠れなくて夜更かしをしたり、朝早く目覚めてしまったり、

睡眠のリズムが乱れやすいという特性を持っている人がいます。

これは、発達障害の人がしばしば、脳内にある体内時計が正確に働いていないことが原因であるようです。

時間の感覚が特殊であるために、遅刻の常習犯になってしまう人も少なくありません。

何度も繰返すようですが、これらは本人の怠けというよりも、先天的な脳の特性であると考える方がしっくりきます。

【学習】

読み、書き、計算の能力の内のどれかが、

知的発達の遅れや本人の努力不足には必ずしも関係なく、苦手であることがあります。

これに関しても、本人の怠けとは無関係です。

読み、書き、計算のどこが、どのように苦手なのかは細かく調べる必要があります。

例えば、読みに注目するならば、

●読み間違いが多いのか?

●読み飛ばしが多いのか?

●読むスピードが遅いのか?

●読み取ることは出来ているが音として表現する段階で困難を示すのか?・・・

「読む」という能力一つをとっても、様々な観点があることが分かります。

一見、学習の問題に見えても、他の特性の偏りによって表面上は学習の問題に見えているということもあります。

【言語発達歴】

初語や二語文がいつ頃から発生したか、

独特なニュアンス、発生の言葉があるかどうか、

年齢相応の語彙の量と多様性はどうか、

といったことを確認する項目です。これも、幼少期の時の事を知っている人(特に母親)への聞き取りから振り返ることが重要です。

親への聞き取り

MSPAによる発達特性の把握には、問題となる本人はもちろんのこと、

その両親や客観的に関わっている他者(例えば、学校の先生など)に本人の様子を聞き取っていきます。

聞き取る内容は、上述してきた14の項目に基づいて、より詳細に聞き取り、

最終的にはレーダーチャートにまとめます。

発達障害は生得的な特性のため、幼少期の様子から把握する必要があるのです。

MSPAはあくまでも診断ツールではありません。より広範で詳細な情報を集め、視覚的にも分かりやすくまとめ、発達特性の偏りで困っている本人を支援するためのツールです。

専門家でなくても、上述の14の特性を知っているだけでも、発達障害者と関わる上で参考になると思われます。

カウンセリングを受けてみたい方へ

・ご予約はこちらから、または直接お電話(090-6079-0783)からお願いします。

・「どんなことをするのか分からない」「直接具体的な内容を聞いてみたい」「カウンセラーの声を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

→お問い合わせはこちらから、または、直接お電話(090-6079-0783)からでも対応可能です(不在の場合は24時間以内に折り返しのお電話をします)

・発達障害のお子様を持つご両親や、大人の発達障害でお困りの方もお気軽にご相談ください。

コメント